国际非遗展|“2024(中国·北京)大型国际非遗保护传承主题展”圆满收官,文化传承新篇开启!

12月22日,由北京国际艺术博览会基金会携中国关心下一代健康体育基金会共同主办,为期三天的“携手共同体,益起向未来|向新而行,艺同出发——2024(中国·北京)大型国际非遗保护传承主题展”在北京展览馆落下帷幕。此次展览吸引了近五十个国家以及国内众多非遗传承人和来自祖国宝岛台湾地区艺术收藏家积极参与,成为国际非遗文化交流的一场有史以来体量最大、综合性最强、覆盖面最广、规模最大的视听艺术盛会。

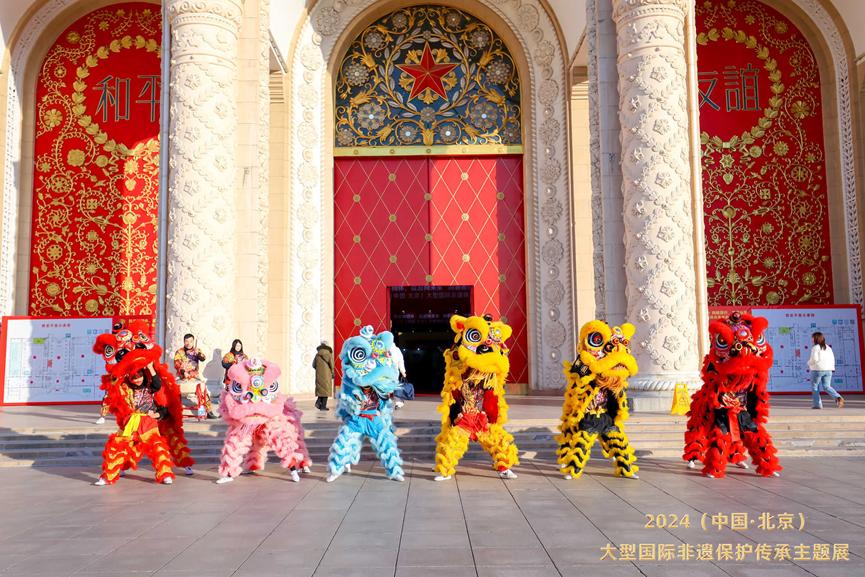

(展会开幕式现场)

国际非遗展步入第三天,现场热度如潮,人气依旧汹涌如织。观众仿若置身文化的浩瀚星河,在各展馆间悠然穿梭,深度沉浸于非遗文化的绮丽多元盛景之中。传统美食与技艺单元的六十余项瑰宝,似岁月凝练的艺术结晶,持续释放迷人华彩。特色美食的馥郁芬芳,仿若时光深处的味觉诗笺;音乐舞蹈表演的灵动旋律与曼妙身姿,恰似民族灵魂的跃动,奏响了文化交融的序曲。在这里,各国友人因非遗、因音乐而心有灵犀,他们情不自禁地携手歌唱,翩然起舞,共同欢呼雀跃,仿佛血浓于水的一家人。

(各国友人因非遗、因音乐而心有灵犀,携手歌唱,翩然起舞,共同欢呼雀跃)

恰在此时,一曲余音优雅的古琴演奏悠然传来,那琴弦轻颤,音韵袅袅,似空谷幽兰散发着幽微冷香,又如深山古寺的晨钟暮鼓,于尘世喧嚣中敲响了一抹宁静致远的禅意。每一个音符都像是一位穿越千年而来的雅士,在袅袅青烟中低吟浅诉,诉说着华夏大地的古老传说与岁月变迁,为这欢快热烈的氛围添上了一抹淡雅的古韵,让人们在跳跃的节奏与悠扬的琴音之间,感受着文化的多元碰撞与和谐共鸣。

(曾在联合国科教文组织总部多次展演的著名古琴研究学者、中国传统文化促进会古琴文化艺术工作委员会执行主任、中国收藏家协会副秘书长吴寒老师深情弹奏古琴)

中医文化展示的博大精深,宛如生命智慧的古老图谱;各类刺绣的精美细腻,犹如指尖上的梦幻画卷;中华武术的刚健雄浑,尽显华夏精神的磅礴力量。借由多元展示路径,观众仿若穿越历史长廊,深切体悟传统技艺所蕴含的深厚文化根脉与超凡手工造诣。

(指尖上的传承)

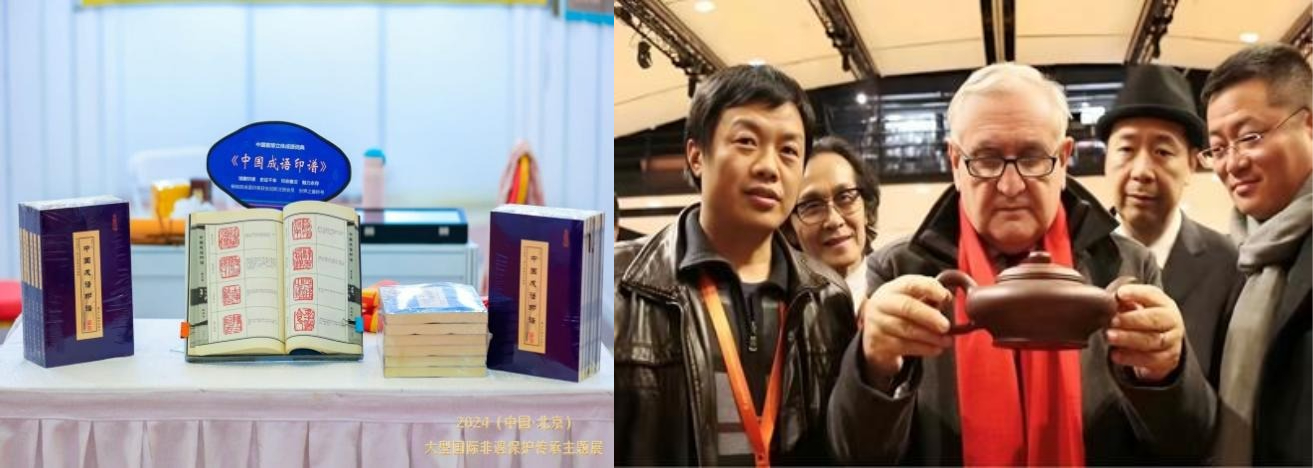

传统茶艺的悠然韵致、沉香的幽远神秘、刺绣的细腻情致、刀刻书画、手绘唐卡、剪纸、书画、成语印篆刻的古朴匠心、编织的精巧奇妙、中医文化的养生哲思、中国汝瓷、中国玉雕、紫砂壶等各类瓷器的温润典雅,以及“一带一路”沿线各国传统服饰的绚丽风情、配饰的精致巧思、音乐的异域格调、雕刻的独特韵意、美食的多元风味等单元,皆以表演与多媒体为羽翼,自视觉的绚烂夺目、听觉的扣人心弦、嗅觉的沁人心脾、触觉的真实可感等多维角度,铺陈展演画卷,向世界一展国内外非遗文化传承与创新的绝代风华,引领观众步入系统认知其内涵价值的文化殿堂。

(国际非遗展会现场)

深化国际合作,拉紧“一带一路”文化纽带

记者现场了解到,本次国际非遗展汇聚了沿线各国丰富多样的非遗文化,为不同国家和地区提供了一个深度交流与合作的平台。通过非遗这一独特的文化载体,各国人民在文化的碰撞与交融中增进理解、加深友谊,让“一带一路”的文化纽带更加坚韧紧密。

展会通过精彩展览展示、艺术表演、论坛研讨、互动交流、义拍义卖公益活动等多种形式,产生了深远影响。它有效提升了公众对非遗保护传承的意识,强力推动了非遗艺术行业的创新发展。据统计,展览期间共吸引数万观众前来参观。观众们在此领略世界文化的多样性,感受文化交融的独特魅力,既提升了自身文化素养,又增强了民族情怀。

(国际非遗展会现场)

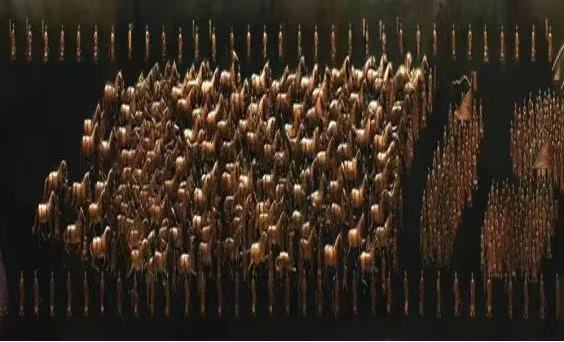

海峡两岸携手,推动文化融合与协同发展

国际非遗展不仅展示了非遗文化的魅力,也为文化交流与传承提供了平台。台湾收藏家带来的珍贵展品,如弥补国内文献空缺,历经3年由军旅画家李大成经过近三年时间通过大量文献资料,完成讲述乾隆13年壮观景象的《大驾卤簿图纸质长卷》和耗时8年,由近300名大国工匠完成的《大驾卤簿图的大型紫铜雕》以及乾隆32年,距今257年,由清朝乾隆年间宫廷画家丁观鹏创作完成的《法界源流图》绢本画作等,彰显了海峡两岸同根同源、同问同宗的文化凝聚力,加深了两岸情感纽带,推动了文化融合协同发展。

(讲述乾隆13年时期壮观景象的 《大驾卤簿图纸质长卷和巨型紫铜雕》)

(乾隆32年,距今257年创作完成的 《法界源流图》绢本画作)

国际非遗高峰论坛在第二天也迎来了热烈的交流讨论。专家学者、非遗传承人、政府及文化机构代表围绕非遗保护的热点问题,如非遗传承人的培养与传承体系建设、非遗与现代科技的融合创新等展开深入研讨,分享各国在非遗保护政策制定、资金投入、公众参与等方面的成功经验,为非遗保护传承提供了新思路。

(国际高峰论坛活动现场)

义拍义卖活动在最后一天也达到了高潮,众多爱心人士纷纷参与,筹集的资金将为非遗保护注入新的活力,助力解决非遗保护资金短缺等现实困境。互动分享环节让观众与嘉宾充分交流,进一步拉近了公众与非遗的距离。

(义拍义卖活动现场)

注重传承创新保护,借助科技打造沉浸体验

记者看到,此次展会上,主办方尤为注重传承创新保护。一方面精心甄选全球各地的非遗作品,让传统技艺与文化得以原汁原味呈现;另一方面积极借助科技力量打造沉浸体验。步入展厅,通过虚拟现实、增强现实等前沿技术,观众能身临其境地感受非遗背后的故事与文化内涵。古老非遗与现代科技的碰撞,为观众带来全新的感官冲击,也为非遗传承发展开辟新路径。

(国际非遗展会现场)

引发媒体广泛关注,吸引公众参与感受非遗魅力

这场汇聚全球非遗精华的国际非遗展的成功举办,引发媒体广泛关注,吸引了众多媒体聚焦报道,成为文化领域热点话题。展会现场,近万件世界各地非遗作品集中亮相,主办方注重传承创新,借助科技打造沉浸式体验。展会累计入场专业观众超三万,公众踊跃参与感受非遗魅力。此次展览也是推动非遗市场转化的平台,交易形式多样,涵盖现场成交、投资捐赠等,意向成交金额超六亿元,为全球非遗传承发展注入新活力。

(公众参与感受非遗魅力)

值得一提的是,93岁高龄的非遗传承人李英杰在徒弟的陪伴下,不辞辛劳从沈阳专程赶来参展。老人家激动地握住展会主办方北京国际艺术博览会基金会张军秘书长的手说道:“感谢您给予我这次珍贵的机会,让我能参与如此震撼人心的国际非遗展。这是顺应民心之举,为工匠师傅们搭建了圆梦展示的舞台,期望这样的活动能够持续举办,让匠心工艺得以长久绽放光芒。”

(93 岁高龄的非遗传承人李英杰与基金会秘书长张军亲切交谈)

促进非遗市场转化,通过平台助力产业生态发展。

展会上我们了解到,促进非遗市场转化是重点。展会搭建专业平台,丰富的非遗精品通过多样交易形式对接市场,推动转化。同时,平台整合产业资源,助力非遗产业生态良性发展。

主办方北京国际艺术博览会基金会秘书长张军告诉记者,基金会将以此次展会为新起点,坚守初心全力搭建中外非遗交流平台,计划每年定期办展。通过平台推动非遗融入现代生活,促进“走出去、引进来”为非遗文化弘扬及世界文化融合贡献力量 。

让我们共同期待北京国际艺术博览会基金会给我们带来的下一届的辉煌!

免责声明:本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

猜你喜欢